In questo numero:

- Climatizzare le politiche locali

Elena Granata - Cambiamenti climatici e verde urbano

Andrea Cicogna - Il verde è salute

Pier Mannuccio Mannucci - Analisi dell’isola di calore superficiale tramite dati satellitari a supporto alle pubbliche amministrazioni

Marco Morabito

Giulia Guerri

Gennaro Albini - Paesaggi di domani

Pierpaolo Tagliola

Emanuele Bortolotti

Edoardo Rebay - La biodiversità, un alleato contro insetti, patologie e cambiamento climatico

Andrea Tantardini

Anna Borghi

Vedi gli altri numeri di Harpo Digital Magazine

- Harpo Digital Magazine – N°4-2025 – Terra. Risorse naturali e soluzioni sostenibili per resilienza e benessere – Elena Granata

- Harpo Digital Magazine – N°3-2024 – Effetto clima. Climatizzare le politiche locali

- Harpo Digital Magazine – N°2-2024 – Città verdi: il futuro sostenibile si avvicina alla natura

- Harpo Digital Magazine – N°1-2023 – Acqua: elemento vitale per la nostra esistenza

Cambiamenti climatici e verde urbano

di Andrea Cicogna

Il bacino del Mediterraneo e le Alpi sono punti caldi del cambiamento climatico. Estati più secche e calde, così come inverni miti, potrebbero diventare ancora più frequenti nei prossimi decenni. Il verde urbano rappresenta una delle soluzioni basate sulla natura (NBS) più importanti per mitigare gli impatti del riscaldamento globale, ma la sua progettazione deve considerare come il clima che cambia stia modificando la vocazionalità del territorio.

Come sta cambiando il clima…

La letteratura scientifica evidenzia che il bacino del Mediterraneo è una delle aree in cui il riscaldamento climatico è più pronunciato, un fenomeno riscontrato anche nelle stazioni ad alta quota delle Alpi.

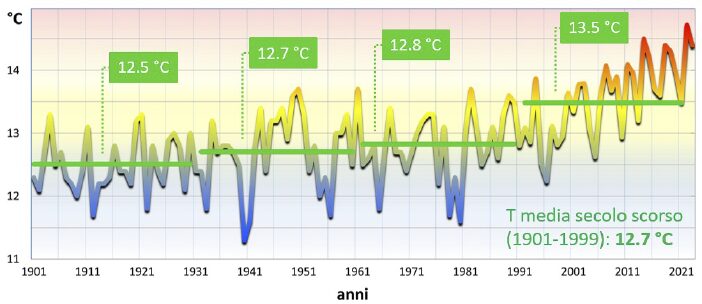

In questo senso è indicativo esaminare la serie ultracentenaria delle temperature annuali di Udine, città posta ai piedi della catena alpina e a pochi chilometri dal mar Adriatico. Si osserva che, fin dall’inizio del secolo scorso, le temperature mostrano un trend crescente, ma è negli ultimi trent’anni che si registra una forte accelerazione del fenomeno: la differenza tra le medie 1961-1990 e 1991-2020 nella città friulana è di circa 0.7 °C mentre a livello mondiale tale la differenza si attesta intorno a 0.5 °C.

Almeno per il centro-nord della Penisola, a fronte di temperature via via più elevate, le piogge cumulate annuali non mostrano delle tendenze significative in crescita o in diminuzione.

È quanto si evidenzia dagli studi sul database georiferito ad alta definizione ArCIS (www.arcis.it) che si estende dal 1961 a oggi.

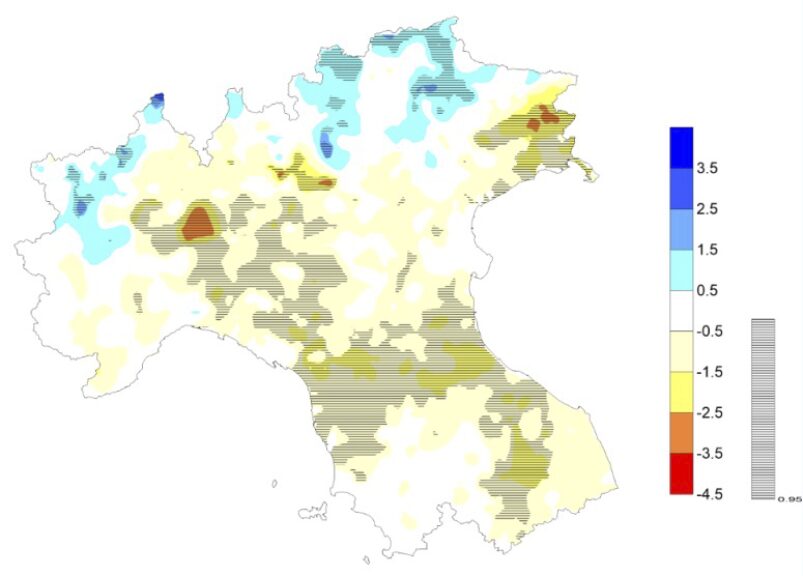

L’analisi delle sole piogge estive dagli anni sessanta al 2022 mostra invece come in ampie zone del territorio esaminato le pluviometrie estive (da giugno ad agosto) si stiano riducendo in maniera significativa.

Di nuovo l’esempio di Udine, nota per le sue frequenti piogge, è illuminante. Nella città friulana negli anni Sessanta le piogge medie estive sfioravano i 500 mm (ovvero 500 litri al metro quadrato), mentre la media degli ultimi 10 anni è di appena 350 mm.

A fronte di temperature sempre più elevate anche le richieste evapotraspirative delle colture sono via via più alte. Con piogge estive più scarse il bilancio idroclimatico, cioè la differenza tra piogge ed evapotraspirazione, durante i mesi estivi diventa sempre più negativo.

…e come potrebbe cambiare.

Per stimare come potrebbero cambiare le temperature, le precipitazioni e la neve nei prossimi 50-100 anni è necessario ipotizzare scenari emissivi sui quali opportuni modelli matematici possano elaborare la possibile climatologia futura.

Questi scenari tengono conto di diversi possibili sviluppi demografici, sociali ed economici che risultano responsabili delle emissioni di gas climalteranti e offrono una rappresentazione di futuri potenziali che riflettono i comportamenti che l’umanità sta già adottando nel presente.

Oggi per il nord-est d’Italia sono disponibili molte elaborazioni di tali modelli su una piattaforma informatica dedicata e aperta a tutti gli utenti (Piattaforma Proiezioni Climatiche per il Nord-Est, clima.arpa.veneto.it). Su tale piattaforma si vede, per esempio, come nella pianura veneta per lo scenario emissivo più severo (RCP 8.5) la temperatura media estiva nell’ultimo trentennio del secolo in corso potrebbe essere superiore di 5 °C rispetto al periodo storico. Parimenti la pioggia estiva potrebbe ridursi ulteriormente del 25-30%.

Verde urbano e vocazionalità

È noto che il verde urbano rappresenta una soluzione promettente per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici. In Italia, dove cinque abitanti su sei vivono in aree urbane, questo tema è di grande rilevanza. Gli spazi verdi, come parchi, giardini e alberature stradali, regolando il microclima, concorrono a ridurre l’effetto isola di calore urbana. Per questo sono sempre più raccomandate soluzioni che, favorendo la creazione e l’incorporazione ( combinazione? aggregazione? ) di ecosistemi naturali all’interno del tessuto urbano (nature-based solutions – NBS), aumentano la resilienza al clima che cambia.

Gli alberi, le siepi e le piante che vivono nelle nostre città stanno già subendo e subiranno sempre di più gli effetti di un clima sempre più caldo e secco, soprattutto durante l’estate.

Bisogna quindi valutare come le future condizioni climatiche potrebbero aggravare la vulnerabilità della vegetazione agli eventi meteorologici estremi, alla siccità, al degrado dell’habitat, alle specie invasive e alle malattie.

L’analisi delle future condizioni ambientali deve delineare le vocazionalità future: quali sono le essenze vegetali che nelle nostre città non solo sopravvivranno ma potranno anche prosperare nel 2050 o 2100?

Un ottimo esempio in questo senso è il recentissimo studio presentato da C. Gala et al. al convegno dell’AIAM (Associazione Italiana di Agrometeorologia) del 2024, che analizza la sensibilità al riscaldamento globale di 24 diverse specie arboree nella foresta urbana dell’Aquila. Non sorprende che da tali studi emerga che la Quercus ilex, la quercia sempreverde mediterranea, pur non essendo tipica della zona, potrebbe essere molto adatta per l’Aquilano in futuro, mentre il tiglio potrebbe incontrare maggiori difficoltà.

Possiamo concludere sottolineando l’importanza dell’analisi delle future condizioni ambientali nella scelta delle essenze vegetali per le aree urbane. Anche in questo ambito l’adattamento ai cambiamenti climatici richiede la collaborazione tra esperti di diverse discipline, come il verde pubblico, l’agrometeorologia, la climatologia. Solo così sarà possibile individuare gli impatti determinati dai cambiamenti climatici in atto e proporre le soluzioni più adatte e sostenibili.

Bibliografia di riferimento

- Cristiano Gala, Gabriele Curci, Loretta Pace, Alessandro Marucci, Dina del Tosto, Federico Falasca, 2024. Valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici delle specie arboree per la forestazione urbana – Atti del XXVI Convegno Nazionale di Agrometeorologia – Approcci innovativi a supporto delle produzioni agrarie in un contesto climatico in evoluzione https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/7718

- European Environment Agency, 2021. Nature-based solutions in Europe policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction. Publications Office, LU.

- Giorgi Filippo, 2006. Climate change hot-spots, Geophys. Res. Lett., 33, L08707, doi:10.1029/2006GL025734

- Giovanni Massaro, Valentina Gallina, Andrea Cicogna, Fabio Zecchini, Francesco Rech, Giorgio Resci, Irene Delillo, Stefano Micheletti, 2024. Piattaforma proiezioni climatiche per il nord-est: un nuovo strumento per l’adattamento in agricoltura a scala locale – Atti del XXVI Convegno Nazionale di Agrometeorologia – Approcci innovativi a supporto delle produzioni agrarie in un contesto climatico in evoluzione https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/7718

- IPCC, 2022. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers. doi:10.1017/9781009325844.001.

- IPCC, 2021. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. doi:10.1017/9781009157896.001.

- MedECC, 2020. Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin – Current Situation and Risks for the Future. First Mediterranean Assessment Report [Cramer, W., Guiot, J., Marini, K. (eds.)] Union for the Mediterranean, Plan Bleu, UNEP/MAP, Marseille, France, 632pp, ISBN 978-2-9577416-0-1, doi: 10.5281/zenodo.4768833.

- Nigrelli G, Chiarle M, 2023. 1991-2020 climate normal in the European Alps: focus on high-elevation environments. Journal of Mountain Science 20(8). https://doi.org/10.1007/s11629-023-7951-7

Andrea Cicogna

Andrea Cicogna è responsabile della funzione “Clima, dati e monitoraggio” presso ARPA FVG, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della regione Friuli Venezia Giulia.

All’interno dell’Agenzia il suo ruolo è finalizzato all’ottimizzazione delle attività specifiche del settore e a migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti relativi ai dati ambientali, al monitoraggio meteorologico e all’analisi e reportistica climatica.

Ha maturato esperienze e competenze nei seguenti ambiti: agrometeorologia e biometeorologia, climatologia e agroclimatologia, gestione e controllo dei dati, divulgazione.

Vedi gli altri numeri di Harpo Digital Magazine

- Harpo Digital Magazine – N°4-2025 – Terra. Risorse naturali e soluzioni sostenibili per resilienza e benessere – Elena Granata

- Harpo Digital Magazine – N°3-2024 – Effetto clima. Climatizzare le politiche locali

- Harpo Digital Magazine – N°2-2024 – Città verdi: il futuro sostenibile si avvicina alla natura

- Harpo Digital Magazine – N°1-2023 – Acqua: elemento vitale per la nostra esistenza