In questo numero:

- Il suolo: riserva vitale di biodiversità Elena Granata

- “Soil-is-important!”. La salute del suolo è cruciale per il successo delle soluzioni basate sulla natura Chiara Baldacchini e Francesca Bretzel

- Tetti verdi e sostenibilità: come l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) può valorizzare le “Nature-Based Solutions” Alberto Barbaresi ed Enrica Santolini

- Prima di tutto, il suolo. Ma cos’è il suolo? Francesca Neonato

- “Natura tropicale”: il Mandarin Oriental sul lago di Como Patrizia Pozzi

Vedi gli altri numeri di Harpo Digital Magazine

- Harpo Digital Magazine – N°4-2025 – Terra. Risorse naturali e soluzioni sostenibili per resilienza e benessere – Elena Granata

- Harpo Digital Magazine – N°3-2024 – Effetto clima. Climatizzare le politiche locali

- Harpo Digital Magazine – N°2-2024 – Città verdi: il futuro sostenibile si avvicina alla natura

- Harpo Digital Magazine – N°1-2023 – Acqua: elemento vitale per la nostra esistenza

Prima di tutto, il suolo. Ma cos'è il suolo?

Francesca Neonato

Il suolo, spesso trascurato, è un ecosistema complesso che ospita una straordinaria biodiversità e sostiene la vita sul pianeta. Fondamentale per la stabilità ecologica e urbana, regola il ciclo dell’acqua e il sequestro del carbonio. Tuttavia, le politiche urbanistiche lo ignorano, privilegiando superfici impermeabili. Un progetto innovativo dimostra come sistemi tecnologici possano integrare vegetazione in città, migliorando microclima e gestione idrica.

Ogni giorno lo calpestiamo, dipendiamo da lui per ogni nostra funzione vitale, è alla base di qualsiasi processo biologico, ma lo trascuriamo, affascinati maggiormente dalle creature che come noi hanno una vita epigea, come piante e animali terrestri. Eppure, appena sotto i nostri piedi si trova uno scrigno di biodiversità, ove si svolge una sconosciuta ma intensa attività di macro e microrganismi, una intricata rete di relazioni e scambi.

Ma cosa è il suolo?

È una roccia madre che nei secoli è stata intaccata prima dal clima, poi dai microrganismi, infine dalle piante e dagli animali. È la matrice della vita sul pianeta, tutto nasce dal suolo e lì ritorna. Sono come le viscere, ovunque è digestione e recupero per rinnovare la vita stessa.

Il suolo, o terreno, se sano e vitale, ospita una quantità di organismi viventi impressionante, da quelli microscopici (centinaia di milioni in un solo cucchiaino da tè di suolo!), a quelli ben visibili come molti animali e piante. Ospita le radici delle piante, che svolgono funzioni importanti come l’assorbimento dell’acqua e degli elementi nutritivi e hanno una funzione di ancoraggio e concorrono alla stabilità dei suoli; permettono lo scambio di “informazioni” con altre piante, consentendo loro di stabilire relazioni o al contrario repulsioni. Più del 90% delle piante dipende da funghi micorrizici, in grado di connettere tra di loro gli alberi in reti comuni, la Wood Wide Web (Sheldrake, 2022).

Il suolo come risorsa fondamentale negli ecosistemi urbani

Il suolo è un attore importante di tutti gli ecosistemi terrestri, perché è sostegno in modo diretto o indiretto di tutti i viventi ed è il mezzo su cui si basano (letteralmente si appoggiano) le attività umane.

In ambito urbano, i servizi ecosistemici del suolo potenzialmente più utili sono la capacità di immagazzinamento del carbonio, la funzione produttiva e di sostegno alle piante e la capacità di assorbire, filtrare e immagazzinare l’acqua piovana in eccesso. Questo rapporto dinamico clima-suolo-piante viene ulteriormente enfatizzato dalla dimensione temporale, che è alla base dei diversi paesaggi naturali: il clima agisce sulla formazione dei suoli, che a loro volta influenzano il tipo di vegetazione, ma la presenza di vegetazione influisce anche sul clima e sul suolo e così via, evolvendo nel tempo.

Se rispetto a clima e vegetazione (biodiversità ed ecosistemi, in senso lato) sono state elaborate politiche, azioni e strategie, il suolo resta ancora sconosciuto al grande pubblico ed è spesso ignorato dalle Istituzioni.

È anche curioso come in architettura si chiamino suolo anche le superfici pavimentate, che invece sono il suo esatto contrario, in quanto coprono e soffocano questa entità vivente.

Le politiche urbanistiche dovrebbero essere orientate ad evitare ulteriori consumi di suolo, specie in aree fragili o compromesse. Per questo molti strumenti urbanistici suggeriscono di ‘costruire sul costruito’, oppure di disigillare le pavimentazioni per renderle permeabili all’acqua e, quando possibile, rigenerare i suoli, oppure utilizzare specifici sistemi che consentano la vita delle piante con le possibili ricadute positive.

Il verde pensile tecnologico per la gestione delle acque e del microclima urbano

Molti progetti in ambito urbano prevedono pertanto suoli riportati in copertura agli edifici e sulle pavimentazioni, il cosiddetto verde pensile. Sicuramente senza le stesse performance del suolo prima ricordate, questi suoli artificiali consentono di gestire le acque piovane e di ospitare piante, che come è noto non svolgono solo una funzione estetica, ma forniscono molti benefici come descritto, soprattutto di mitigazione del microclima. Tali sistemi possono avere anche un’importante ricaduta economica, proprio perché permettono di ottenere significativi benefici, fino a circa 80 €/m2/anno di valore economico totale, che prende in considerazione sia benefici diretti che spese evitate (Neonato et alii, 2019).

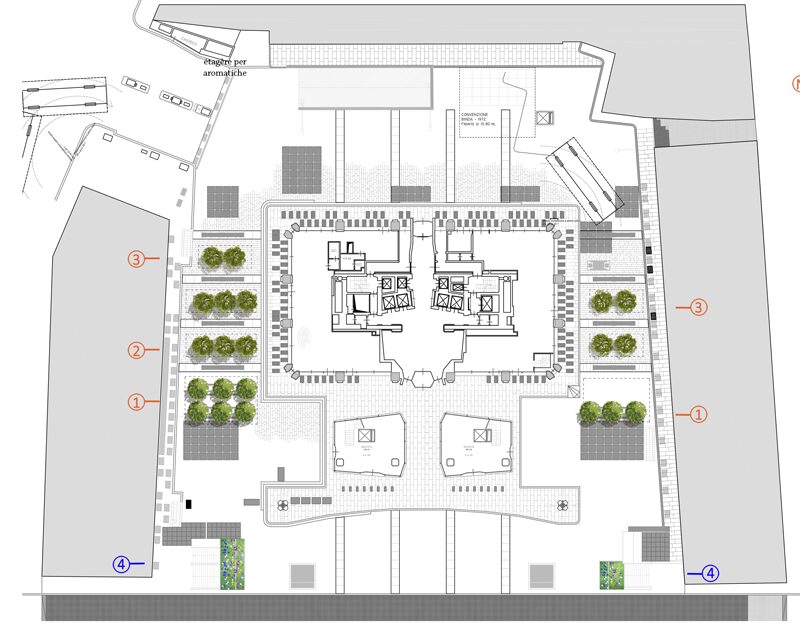

A Milano, sotto un edificio iconico come la Torre Velasca, recentemente rinnovata, è stato scelto di trasformare l’omonima piazza da anonimo luogo di passaggio a spazio aperto per la sosta e il comfort delle persone.

Sono state realizzate in copertura ai parcheggi interrati una serie di vasche, con un sistema tecnologico a norma UNI, ove sono stati messi a dimora alberi e grandi arbusti, come ulivi (Olea europaea), cornioli giapponesi (Cornus kousa) e magnolie da fiore (Magnolia kobus e M. ‘Athene’), con al piede arbusti tappezzanti (Pittosporum tobira ‘Nanum’, Sarcococca hookeriana var. digyna ‘Purple Stem’) e perenni (Euphorbia characias, Gaura lindheimeri, Helichrysum italicum, Muhlenbergia capillaris).

Le vasche sono realizzate a livello delle pavimentazioni come una sorta di trincee infiltranti (Infiltration trenches), con la funzione di intercettare le acque di pioggia dell’intera piazza, infiltrarle parzialmente nel suolo e convogliarle verso altri sistemi di raccolta.

Bibliografia citata nel testo

Sheldrake M. (2022). L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi. Marsilio editore

Neonato, F., Colaninno, B., Tomasinelli, F. (2021). The cost of nature: implementation, management and maintenance costs for NBS, in NBS for more sustainable cities. Emerald publishing company

Neonato, F., Colaninno, B., Tomasinelli, F. (2019). Oro verde. Quanto vale la natura in città. Milano: Il Verde Editoriale

Neonato, F., Colaninno, B., Tomasinelli, F. (2018). Urban Green Ecosystem services: TEV as tool for managing environmental problems in urban areas. Economics and Policy of Energy and the Environment, 2018/2 (LX), 85-111.

IFLA Europe (2021). Stormwater management.

https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/Stormwater_Management_wm_ITA_WEB_Sep21.pdf

Francesca Neonato

Dott.ssa Agronoma e Paesaggista AIAPP

Professore a contratto di Environmental and Applied Botany, Politecnico di Milano

Partner fondatrice di PN Studio PROGETTO NATURA, svolge attività di consulenza ambientale e progettazione paesaggistica alle varie scale, anche in contesti internazionali, in particolare aree verdi, reti ecologiche, verde terapeutico, agricoltura rigenerativa e riqualificazione del paesaggio. Insegna Applied Botany in Landscape Design Studio al Politecnico di Milano. È delegata nazionale AIAPP per i paesaggi rurali tradizionali, Chair del gruppo di lavoro “Agricultural Landscapes” di IFLA Europe e delegata per la regione Europa di IFLA World. Ha pubblicato oltre cento tra contributi scientifici e articoli per riviste specializzate, diversi libri, tra cui nel 2019 “Oro verde. Quanto vale la natura in città” e nel 2021 “The cost of nature: implementation, management and maintenance costs for NBS, in NBS for more sustainable cities”.

PN Studio, info@pnstudio.net, www.pnstudio.net

Vedi gli altri numeri di Harpo Digital Magazine

- Harpo Digital Magazine – N°4-2025 – Terra. Risorse naturali e soluzioni sostenibili per resilienza e benessere – Elena Granata

- Harpo Digital Magazine – N°3-2024 – Effetto clima. Climatizzare le politiche locali

- Harpo Digital Magazine – N°2-2024 – Città verdi: il futuro sostenibile si avvicina alla natura

- Harpo Digital Magazine – N°1-2023 – Acqua: elemento vitale per la nostra esistenza