In questo numero:

- Acqua: la grande occasione per ripensare la città

Elena Granata - L’implementazione di infrastrutture blu-verdi potenzia la resilienza urbana al cambiamento climatico

Andrea Balestrini per Andreas Kipar - Il ruolo delle Water Utilities nello sviluppo di un approccio Nature-based alla gestione delle acque meteoriche urbane

Cornelia Di Finizio - Una soluzione sostenibile per la gestione delle acque meteoriche: i bacini di infiltrazione permeabili

Massimo Iovino - L’approccio Water Sensitive Urban Design come strategia di gestione delle acque meteoriche

Marco Maglionico

Vedi gli altri numeri di Harpo Digital Magazine

- Harpo Digital Magazine – N°4-2025 – Terra. Risorse naturali e soluzioni sostenibili per resilienza e benessere – Elena Granata

- Harpo Digital Magazine – N°3-2024 – Effetto clima. Climatizzare le politiche locali

- Harpo Digital Magazine – N°2-2024 – Città verdi: il futuro sostenibile si avvicina alla natura

- Harpo Digital Magazine – N°1-2023 – Acqua: elemento vitale per la nostra esistenza

Una soluzione sostenibile per la gestione delle acque meteoriche: i bacini di infiltrazione permeabili

di Massimo Iovino

In ambito urbano, gli effetti del cambiamento climatico si manifestano sempre più frequentemente con eventi meteorici di straordinaria intensità in grado di mettere in crisi i sistemi di drenaggio.

Una sfida che progettisti e gestori sono chiamati ad affrontare è quella di assicurare un corretto smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto del naturale ciclo idrologico delle acque, limitando così il ricorso ad infrastrutture ingegneristiche o provvedendo ad una rinaturalizzazione di quelle esistenti.

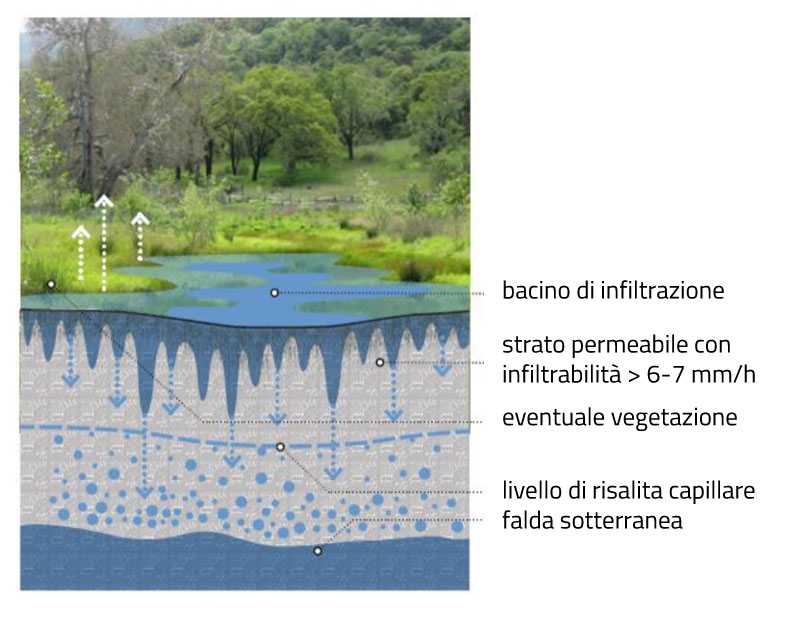

I bacini di infiltrazione permeabili rappresentano una delle più efficaci e sostenibili Natural Water Retention Measures (NWRM), ovvero sistemi e pratiche che utilizzano o mimano processi naturali per la gestione delle acque meteoriche.

I bacini di infiltrazione permeabili sono progettati come depressioni volte a raccogliere e immagazzinare temporaneamente le acque meteoriche consentendone la graduale infiltrazione nel suolo.

I bacini di infiltrazione sono una parte integrante dei sistemi di drenaggio sostenibile (SuDS).

Al pari di altre NWRM, i bacini di infiltrazione sono infrastrutture multifunzionali che consentono l’assolvimento di diverse funzioni nello stesso luogo e nel medesimo tempo. In particolare, provvedono alla regolazione dei deflussi riducendo il picco delle portate in uscita verso la rete drenante convenzionale, contribuiscono alla ricarica delle falde acquifere e operano una depurazione naturale delle acque meteoriche per effetto della filtrazione operata dal terreno che rimuove contaminanti e inquinanti.

Contribuiscono inoltre alla riduzione delle “isole di calore” e apportano benefici legati al valore estetico e alla fruibilità dei luoghi. Si tratta infatti di aree che possono essere piantumate con essenze floreali (rain garden) e, in tempo asciutto, destinate ad attività all’aperto.

Utilizzati in combinazione con altre infrastrutture verdi (tetti verdi, pavimentazioni permeabili, trincee drenanti, sistemi di bioritenzione), i bacini di infiltrazione costituiscono parte integrante dei sistemi di drenaggio sostenibile (SuDS) delle acque meteoriche in molte città.

Solo a titolo di esempio si cita il progetto “Greening of Grey” a Copenaghen che ha trasformato le aree urbane in spazi verdi permeabili, contribuendo a prevenire inondazioni e migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua.

I bacini di infiltrazione sono invasi a fondo permeabile

Presentano uno strato superficiale realizzato con materiali permeabili come ghiaia, sabbia o blocchi drenanti che permettono all’acqua di infiltrarsi nel suolo di base e che, eventualmente, possono essere miscelati con compost, o altri ammendanti organici, per consentire l’attecchimento della vegetazione.

Il corretto dimensionamento del bacino di infiltrazione presuppone la conoscenza delle caratteristiche di infiltrabilità del materiale.

La capacità di infiltrazione, ovvero il massimo volume di acqua che può essere assorbito dal mezzo poroso nell’unità di tempo, dipende dalle forze capillari e dall’azione della gravità.

Le prime condizionano l’infiltrazione negli istanti iniziali del processo in modo particolare quando il suolo si presenta asciutto; le seconde dipendono essenzialmente dalla capacità che ha il suolo di trasmettere l’acqua verso gli strati più profondi e influiscono sulle condizioni di flusso che si determinano a regime, ossia quando si è costituito il battente d’acqua all’interno del bacino di infiltrazione.

Le caratteristiche fisiche del mezzo poroso, come porosità e permeabilità, condizionano la velocità del processo di infiltrazione. Suoli a tessitura grossolana, come le sabbie, presentano una capacità di infiltrazione maggiore rispetto a suoli a tessitura fine. Inoltre, a parità di mezzo poroso, la capacità di infiltrazione è più elevata in condizioni di basso contenuto idrico iniziale.

L’infiltrabilità dello strato permeabile può essere misurata con semplici esperimenti condotti tramite cilindri al cui interno viene mantenuto un prestabilito battente d’acqua; dopo un transitorio iniziale in cui la velocità di infiltrazione si riduce, il processo evolve verso condizioni stazionare in cui i volumi infiltrati nell’unità di tempo risultano pressoché costanti. La conoscenza della velocità stazionaria di infiltrazione consente di stimare il flusso verso la falda che, unitamente alla portata in ingresso, conduce alla determinazione del volume da assegnare al bacino di infiltrazione.

Un aspetto da tenere in considerazione nella gestione del bacino di infiltrazione è l’intasamento dello strato superficiale ad opera dalla sedimentazione dei solidi sospesi contenuti nelle portate in ingresso.

L’ esecuzione periodica di misure infiltrometriche può costituire un valido strumento diagnostico consentendo di evidenziare quando l’eccessivo intasamento del mezzo poroso rende necessario ripristinare le condizioni di infiltrabilità ottimale attraverso la sostituzione, del tutto o in parte, dello strato permeabile superficiale.

Le infrastrutture verdi si delineano come una soluzione sostenibile e scientificamente matura per affrontare le sfide della gestione delle acque meteoriche in ambito urbano e periurbano. Ai tecnici e agli amministratori politici spetta la sfida di promuovere ed incentivare la diffusione di questi sistemi per fronteggiare al meglio le sempre più frequenti criticità legate ai cambiamenti climatici.

Massimo Iovino

È professore ordinario di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali presso l’Università di Palermo.

Nel campo della ricerca scientifica ha approfondito argomenti concernenti l’idrologia del suolo e la gestione delle risorse idriche.

È autore di oltre 100 lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali.

Vedi gli altri numeri di Harpo Digital Magazine

- Harpo Digital Magazine – N°4-2025 – Terra. Risorse naturali e soluzioni sostenibili per resilienza e benessere – Elena Granata

- Harpo Digital Magazine – N°3-2024 – Effetto clima. Climatizzare le politiche locali

- Harpo Digital Magazine – N°2-2024 – Città verdi: il futuro sostenibile si avvicina alla natura

- Harpo Digital Magazine – N°1-2023 – Acqua: elemento vitale per la nostra esistenza